死神,セクト2014.06.01

ゲーム概要

天使と悪魔の勢力が魂を奪い合うゲームです。

だましあい、読みあい、小気味良いジレンマがつまったゲームです。

ゲーム情報

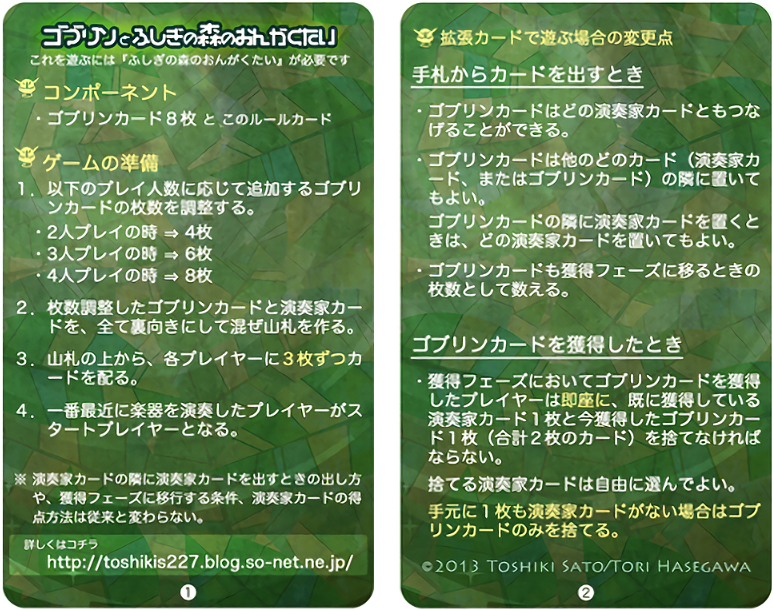

プレイ人数:3人~4人

プレイ時間:15分

対象年齢:8歳以上

紹介動画

内容物

- カード:99枚

- ハンターカード:72枚(18枚×4人分)

- 魂カード:24枚

- 陣営表示カード:2枚

- スタートプレイヤーカード:1枚

クレジット

- ゲーム原案:白紙

- ゲームアレンジ:佐藤敏樹

- アートワーク:長谷川登鯉

- 発表:2014年6月(ゲームマーケット2014春)