デザイナーズノート

今回のガニメデ戦記Zero2は前作からのルール追加が少なかったため、ルールに関するデザイナーズノートは少なめです。

ゲームと小説の製作記録という形でまとめました。

2022年4月

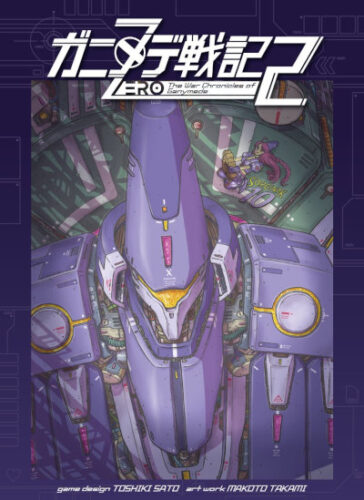

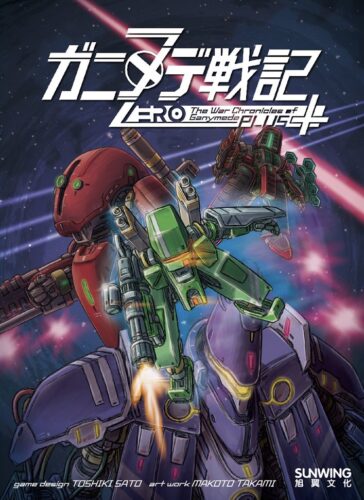

自分の趣味全開の『ガニメデ戦記Zero』がどれくらい受け入れられるかわからなかったのですが、ゲムマ春では想像以上の反響をいただきました。増版を考えたのですが、ただ増版するのは面白くないので、メックを増やして、混ぜて遊んだら4人まで遊べる拡張を作ろうと思い立ちました。

さっそくアートワークの高見さんに連絡を取り、登場させるメックなど骨子を相談し、ゲムマ2022秋にZero2を発売することに決めました。

これがゲムマ終了1日目に決めたことです。

その後、台湾の印刷会社にも見積もりを出し、8月15日までに入稿し、9月末までに日本着となるように計画を立てました。

次のゲムマ2022秋が10月29日ですので、その1か月前に到着するような計画です。台湾から送ってもらうので、輸送トラブルなどを考慮して日程を逆算して決めました。

2022年5月

ゲムマ2022春で話題になったゲームに大塚健吾さんの『サラウアバク』がありました。僕が着目したのは「小説が同梱されている」というところでした。自分もやりたいと思い立ち、大学時代からの友人である川人忠明氏に短編小説を書いてもらうことにしました。

ガニメデ戦記の世界をもっと広げたいという思いと、僕自身が川人氏の小説を読みたいという思いが重なり、川人氏に依頼しました。

川人氏には以下の条件で執筆を依頼しました。

- 3編からなる短編小説

- 1編は30ページ程度

- ネクンドゥとヴェールの両陣営の視点から描いてほしい

- メックを登場させてほしが、メック中心でなくてもよい

- 内容はおまかせ

- 締め切りは8月15日

2022年6月

高見さんとZero2に登場するメックのラフなどのやり取りを開始しました。

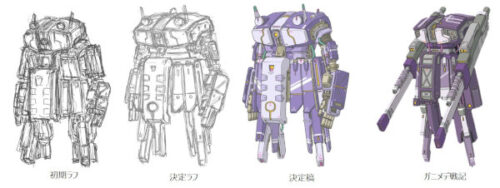

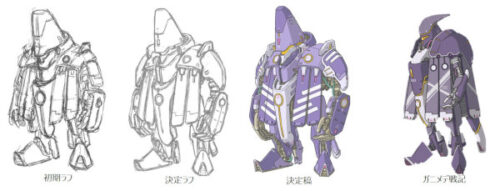

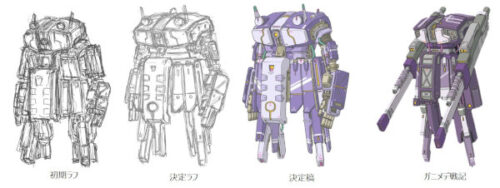

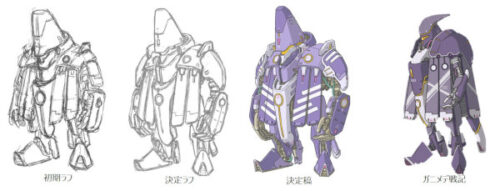

「ガニメデ戦記」に出てきた防御に特化したメックと、攻撃に特化したメックの2つをZero2に登場させることにしました。

ただ「ガニメデ戦記Zero」の装備も持たせられるようにしなければならないため、かなりデフォルメが必要となりました。細かい調整をしていただきながら6月中にはメックのデザインはほぼ出来上がりました。

小説の作業を高見さん、川人氏、佐藤の間で共有するため、専用のSlackを立ち上げ、成果物やコメントはSlackで共有するようにしていきました。

そしてこのころ、小説をゲームに同梱する計画をやめました。その最大の理由は「小説をゲームに同梱してユーザは喜ぶだろうか」ということです。ゲームにしか興味がないユーザだった場合、興味のない小説が入っているくらいなら値段を安くしてくれと思うだろうなと考えました。だったら、小説を買いたい人が買えばいい。同梱する必要はないという結論に達し、同梱をやめました。もとは小説も台湾で印刷してゲームと同梱してもらうことを考えていたのですが、ゲームと小説を別々に進められるということで、締め切りもゲームとは分けて考えることにしました。小説の印刷は、同人誌の老舗「ねこのしっぽ」さんにお願いすることにしました。こうして小説の締め切りは9月中旬まで延ばすことができました。

2022年7月

フランスのGregoryさんという方からBGG経由で「ガニメデ戦記Zeroすげーじゃん」ってメッセージをもらいました。

とても嬉しくてメールのやり取りを重ねていたら「もっとバリエーションがあってもいいんじゃない?例えば振り直し能力とか」というアドバイスをもらいました。そこでGregoryさんのアドバイスを受け、「リロール」という能力を増やすことにしました。

それまでは、ZeroとZero2ではほとんどルールを変えるつもりはなく、多人数プレイの説明を少し追加するだけの予定だったのですが、「リロール」能力によりアイコンも増えることになりました。ということは説明書も加筆する必要があります。では加筆する内容を挙げてみようと、多人数プレイのルールなども書いてみたら、結構な文量に。。。

これではマズいということで、急遽ぼーずさんに校正・校閲を依頼することにしました。校閲をお願いしたら「チーム戦もあった方がいいですよね」「チーム戦の時はパートナーに『絆の継承』ができたら面白いですよね」と次々に新しいアイディアが生まれてきました。

これを全部まとめて高見さんにDTPをお願いしたら「こんな文量増えたら、紙面に収まりませんよ」と言われました。そりゃ当然ですよね。。。

でもさすが高見さん、うまくA3の紙にまとめてくれました。神対応ありがとうございました!

2022年8月

川人氏から小説の原稿があがってきました。あがってきた原稿を最初に読めるのは発注者の醍醐味です。

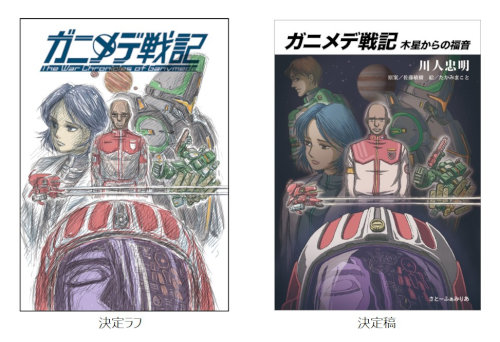

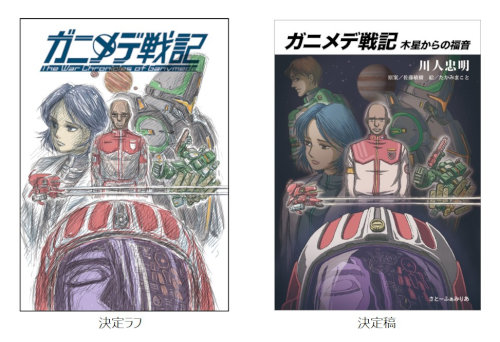

原稿の校正をしつつ、高見さんに表紙と挿絵の発注を行いました。

当初計画ではゲームと小説の表紙は同じものを使う予定だったのですが「小説専用の表紙にしませんか」と高見さんの提案を受け、小説の内容に合わせた表紙にしてもらうことにしました。

表紙はガンダムの小説をオマージュして、角川スニーカー文庫っぽいデザインにしました。

そんなこんなで過ごしているうちに、うちの家族でコロナが蔓延しました。

私もコロナにかかり、会社を10日間休みました。幸い軽い症状だったので、1週間以上はゲーム制作にあてることができました。

コロナがなかったら小説の校正が間に合わなかったかもしれません。ちょっとコロナに感謝です。

2022年9月

9月4日に原稿は上がりましたが、挿絵や巻末の広告、あとがきの内容など決めなければいけないことが山ほど残っていました。

文庫本の編集は未知の体験だったので、作業をしてくださった高見さんに明確な指示が出せなかったり、誰がやるかが決まっていなかったり、お願いしたことをすぐに撤回するなど、かなり混乱した作業になってしまいました。

やったことのないことはもっと余裕をもって、コミュニケーションを密にして作業しないといけなかったですね。反省です。

とにもかくにも9月20日に小説の入稿が終わり、これですべての入稿作業が終わりました。

そんなこんなでゲームの印刷も終わり、輸送も問題なく終わりました。

昨今の宣伝には動画が欠かせません。今回はZeroの続編だからプロモーション動画は不要だろうと考えていました。

ただ、ボドゲかぞくさんでプロモーションビデオ専用チャンネルを開設されますし、せっかくカッコいいメックを描いてもらったのだから、カッコいい動画も見たい。という気持ちがムクムクと芽生え、今回もひみつりさんに動画作成を依頼しました。短納期にも関わらず、「動画の最後に小説のプロモーションも入れてほしい」などいろいろとお願いをして、すべて思いどおりの動画を作ってもらいました。

そしてもう一つ、ガニメデ戦記、ガニメデ戦記Zeroとガニメデ戦記のプレイ動画を取ってくださっているマーマンさんにも動画作成を依頼しました。せっかくZero2なので多人数プレイで動画を撮ってほしいと、これまた無理なお願いをして、今回も楽しい動画を作ってもらいました。

2022年10月

今回のゲムマは事前試遊会が多かったように思います。

試遊会に参加すると作品を知ってもらえることはもちろん、制作者同士のコミュニケーションも取れるので、積極的に参加していきたいです。

10月の中旬に「ゲムマに行けることになりました!」と高見さんから連絡をもらいました。

当初は私のワンオペで販売する予定だったのですが、高見さんも来られるということで念願だったスタッフTシャツを作ることにしました。普段使いもできるよう、高見さんにかっこいいデザインで作ってもらいました。

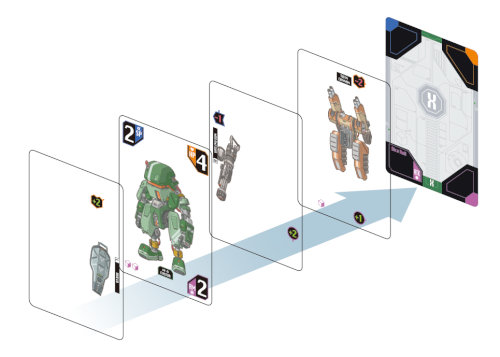

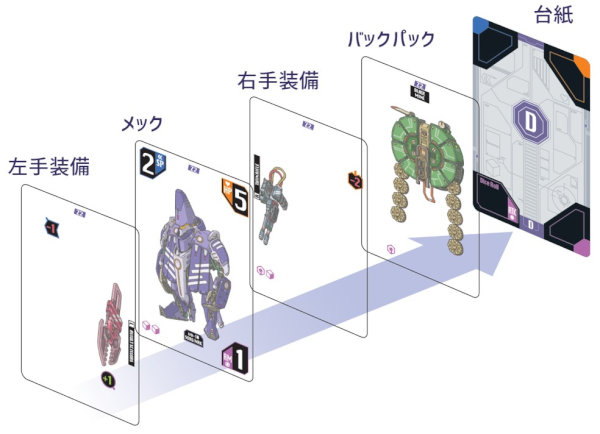

ゲムマ当日は多くの方にご購入いただきました。「前作面白かったです」という声をかけていただくことも多く、そのたびに小さくガッツポーズをしていました。また、透明カードを実際に見せながら説明することで、お客様から「おー、カッコいい!」と言ってもらえるのが嬉しかったです。

今回ゲムマで買えなかった方はボドゲーマさんやイエサブさんなどで委託販売していますので、ぜひご検討ください。

今回もいろいろな方に支えられてゲームと小説を作ることができました。

今後もゲームを作り続けていきますので、よろしくお願いします。

![]() プレイ人数:2~4人

プレイ人数:2~4人![]() プレイ時間:20分

プレイ時間:20分![]() 対象年齢:10歳以上

対象年齢:10歳以上

![]() ゲームデザイン:佐藤敏樹

ゲームデザイン:佐藤敏樹![]() アートワーク:高見誠

アートワーク:高見誠![]() スペシャルサンクス:佐藤英瑠、陳さん

スペシャルサンクス:佐藤英瑠、陳さん![]() 発表:2023年12月9日

発表:2023年12月9日![]() ゲームマーケット:https://gamemarket.jp/game/182275/

ゲームマーケット:https://gamemarket.jp/game/182275/![]() ボドゲーマ:https://bodoge.hoobby.net/games/war-chronicles-gan…

ボドゲーマ:https://bodoge.hoobby.net/games/war-chronicles-gan…

![]() Canvas (2021), Designers:Jeff Chin, Andrew Nerger, https://boardgamegeek.com/boardgame/290236/canvas

Canvas (2021), Designers:Jeff Chin, Andrew Nerger, https://boardgamegeek.com/boardgame/290236/canvas![]() Mystic Vale (2016), Designer:D.Clair, https://boardgamegeek.com/boardgame/194607/mystic-…

Mystic Vale (2016), Designer:D.Clair, https://boardgamegeek.com/boardgame/194607/mystic-…![]() タンクハンター (1989), Designer:吉澤淳郎, https://boardgamegeek.com/boardgame/6321/tank-hunt…

タンクハンター (1989), Designer:吉澤淳郎, https://boardgamegeek.com/boardgame/6321/tank-hunt…![]() 銀河英雄伝説/アスターテ・アムリッツァ会戦 (1989), Designer;加藤伸郎, https://bodoge.hoobby.net/games/lost-complete-vict…

銀河英雄伝説/アスターテ・アムリッツァ会戦 (1989), Designer;加藤伸郎, https://bodoge.hoobby.net/games/lost-complete-vict…